HUB-SBA MAGAZINE

春夏学期「オープンイノベーション戦略とウェルビーイング(東日本旅客鉄道株式会社寄附講義)」

2025年08月26日

今年度春夏学期において開講された「オープンイノベーション戦略とウェルビーイング(東日本旅客鉄道株式会社寄附講義)」(担当教員:入江洋特任教授)では、経営戦略の主要な領域であるイノベーション戦略のなかでもオープンイノベーションの推進及びウェルビーイングについて議論しています。中でも、実際の場面での各種経営戦略ロジックの用いられ方、また事業計画への反映、組織内調整等について実践的な用法、考え方を理解するとともに、それを応用するための基盤となる能力の修得を目的としています。

全14回の講義では、はじめに経営戦略の基本を理解した上で、企業経営にとって不可欠な視点として、SDGsやESG、カーボンニュートラルについて考えるとともに、イノベーション戦略の歴史や考え方について議論しました。講義の中盤では、ウェルビーイングについて、注目を集めるようになった経緯や実際の実用例などを学びました。その後、JR東日本が立ち上げた「WaaS共創コンソーシアム」*で行っている3つのテーマ(「移動の価値を高める」「空間の価値を高める」「地方での生活を豊かに」)について紹介が行われました。

*WaaS共創コンソーシアム:JR東日本が設立した、ウェルビーイングな社会の実現に向けて、移動×空間価値の向上をめざすコンソーシアムです。(https://www.jreast.co.jp/jrewcc/)

ここでは、春夏学期後半に行われた、ウェルビーイングの企業における意義についての実務家によるパネルディスカッションを紹介します。

パネルディスカッション「Well-beingと経営」

パネリスト紹介(氏名およびWaaS共創コンソーシアムでの主な参加プロジェクト)

・船田学氏(株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門都市・モビリティ デザイングループ 部長/プリンシパル

「タクシー乗り場のリアルタイム混雑可視化」プロジェクト、他多数

・増田のぞみ氏(株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門都市・モビリティ デザイングループ マネジャー)

「働きやすい社会に向けた新しい健康習慣!フェムテックプロジェクト」

・金當桂彌氏(株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門都市・モビリティ デザイングループ シニアコンサルタント)

「駅からはじまる『健康になれるまち』」プロジェクト

・福田和人氏(東日本旅客鉄道株式会社 イノベーション戦略本部デジタルストラテジー推進ユニット マネジャー)

WaaS共創コンソーシアム事務局長

注目しているウェルビーイングのテーマ

船田氏

私はモビリティ分野における自動運転のプロジェクトに取り組んでいますが、「省人化」が一つのキーワードになると思います。働く人が減るという状況の下で、その課題解決のための技術は進化していきます。今後は、ロボットやAIを利用して、お客様へのサービスレベルを維持あるいは向上させつつ、人口減少の下で働く人にもやさしい、幸せになるということが益々求められるようになると思います。

金當氏

私も省人化には関心があります。特に人手不足の中でも、人を配置する必要があるサービスを省人化できれば、ビジネスを興しやすくなることが期待できます。

福田氏

私は、「参加することで楽しくなる」というものに注目しています。例えば、「地域のお祭りに参加してみたら意外に楽しかった」というような、実体験を通じた人とのふれあいを増やしていかないと日本のコミュニティがどんどん薄くなっていってしまうのではないかと思っています。

ウェルビーイングの認識すべき範囲

増田氏

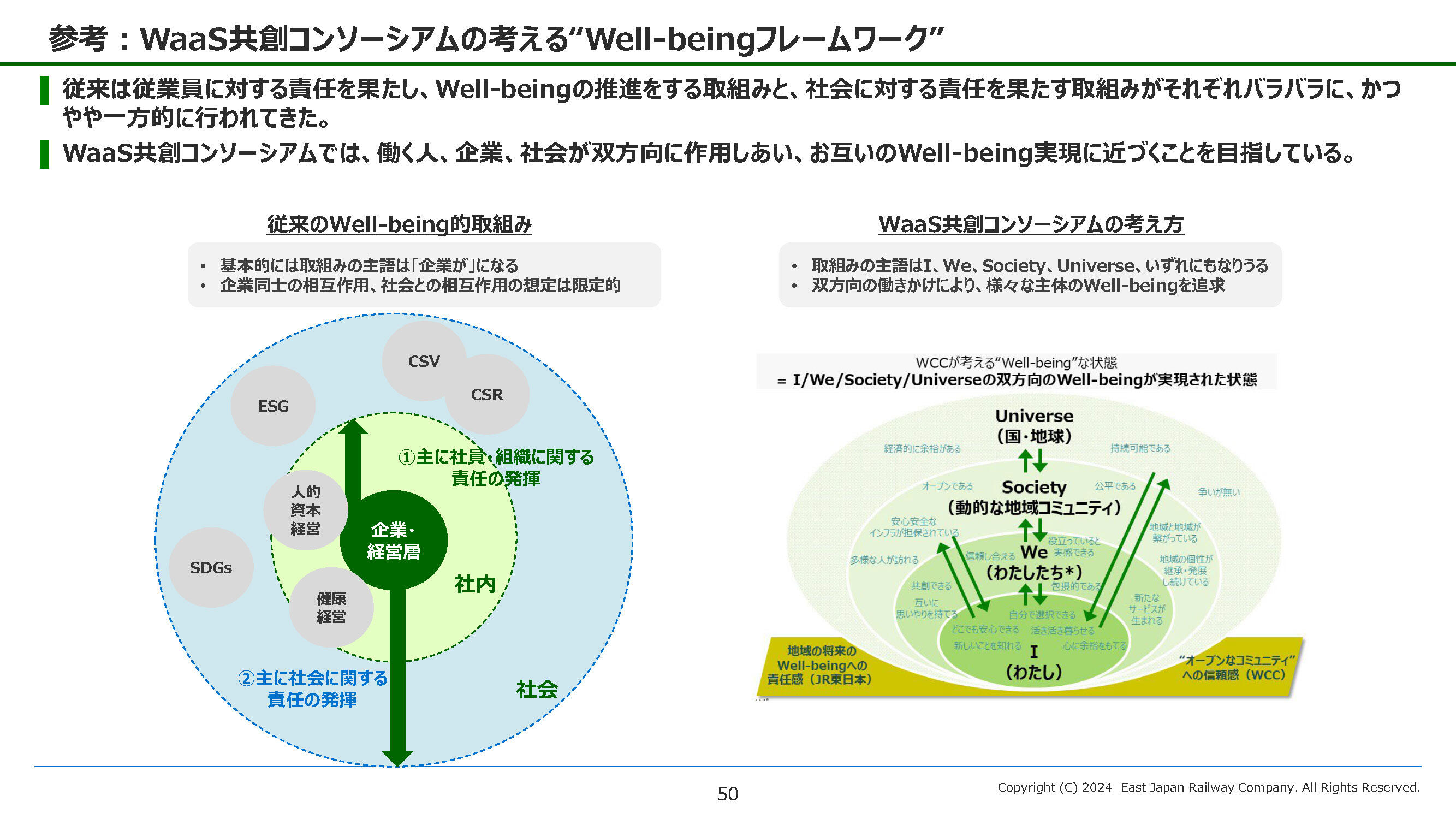

経営を学んでいる商学部の皆さんは、企業の統合報告書やCSRレポートを見る機会もあると思いますが、よく目にするのは、「当社は社会に対して何をしている」あるいは「してあげている」というスタンスの話で、企業から社会に向かって矢印が一方的に出ている形になっています。一方、WaaS共創コンソーシアムの考え方は、働く人と企業と社会が互いに作用し合いながらウェルビーイングの実現に近づくことを目指すというものです。そこでの取り組みの主語は、企業ではなく「I(わたし)」という人格を有するものであり、そこから広がる「We(わたしたち)」「Society」「Universe」という主体です。学生の皆さんは、これから就職して会社員という立場になると思いますが、今皆さんが「わたし」として感じている課題感を忘れないでいてほしいですね。

船田氏

この図の左側は、ESGやCSRやSDGsなどが個別縦割りのテーマで考えられていて、実際には経営の中枢に紐づけられていないことが多くあります。一方右側は、各主体の課題解決を経営に紐づけて行こうというものです。米国のアパレル企業のパタゴニア社が良い例です。地球・環境とのつながりを商品価値として提案することで値段が高くても消費者に受け入れられていますが、これが単なるブランディング戦略ではなく、創業者が保有する株式をすべて環境NGOに寄付するほど、経営の根幹に位置付けているのです。

入江氏

経営層が本気で環境問題を考えて取り組んでいることが、ブランディングとして表れている好事例ですね。同じものを売るにしても、そこにストーリーがあるということが販売を活性化させますし、企業の持続性につながるのだと思います。

ウェルビーイング経営の必要性

船田氏

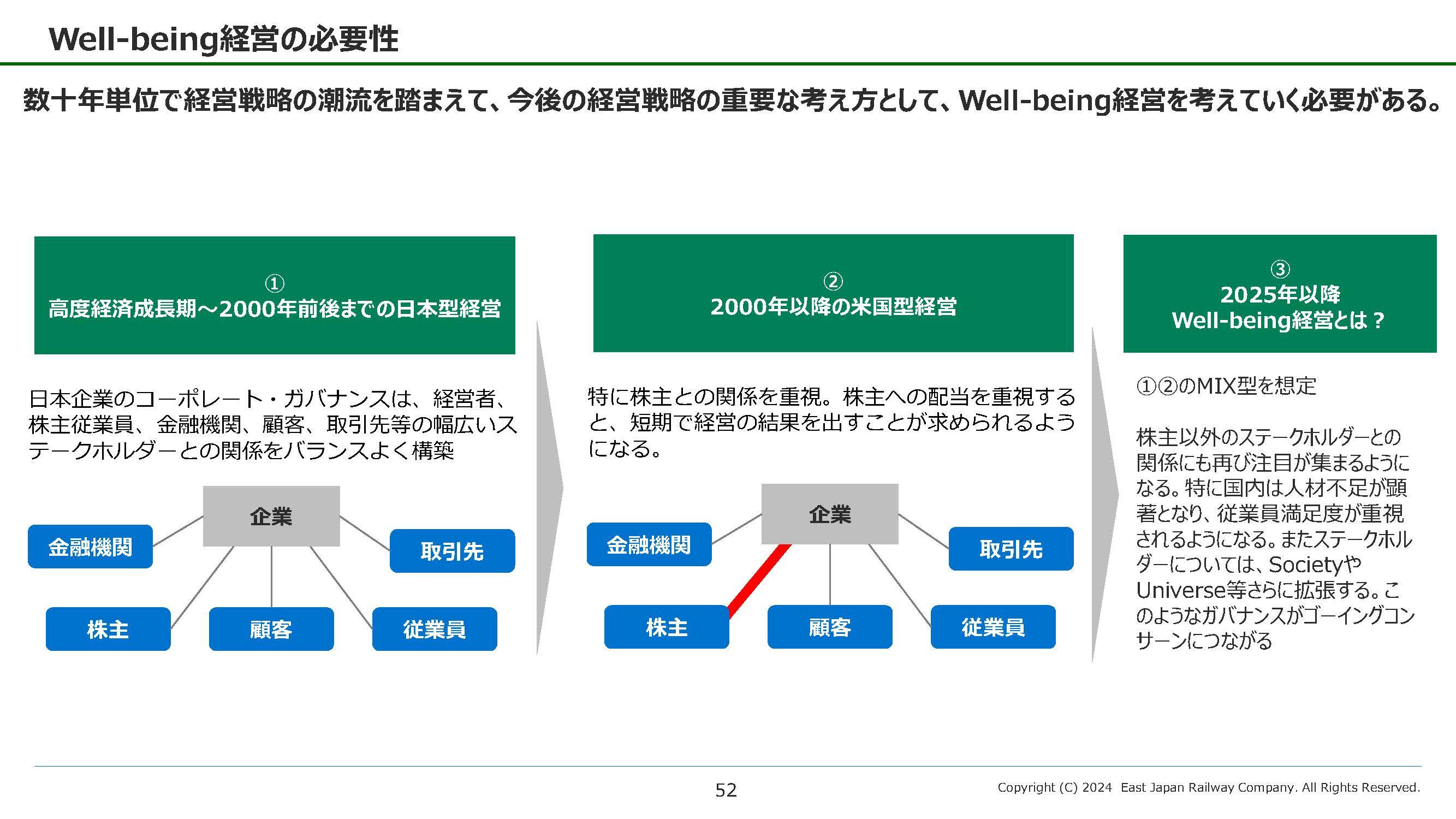

日本企業の経営スタイルは、高度経済成長期からバブル崩壊前までは、株主や従業員、取引先、地域社会、金融機関などすべてのステークホルダーとバランスよく関係を構築する、いわゆる日本型経営でした。しかし、2000年以降は株主中心の米国型の経営に変わり、5年、10年のスパンではなく、1年、2年で結果を出さなければならないという考え方が日本企業に広がってきました。しかし、短期的な利益追求だけでは長期的な存続が難しいので、今後の経営の在り方を考えると、米国型と日本型の中間くらいの形で、株主だけではなく、「I」「We」そして「Universe」という広がりの中で経営を考えていくことが大切になるのではないかと思っています。そこではウェルビーイング経営が一つの示唆になるのではないでしょうか。とは言え、企業が自ら変革するのはなかなか難しいので、アカデミアの役割は重要です。例えば、アメリカではコトラーやドラッガーといった著名な経営学者が、その時代に重要な提言を発信してきました。日本でもアカデミアの方々にウェルビーイング経営を研究していただき、日本から世界に発信していけると良いと思います。

入江氏

経営陣も、長期的視点の重要性は分かっているものの、株主を意識すると「来年はいくら儲かるのか?」とならざるを得ないのだと思います。その意味では、アカデミアからウェルビーイング経営の意義を発信してもらい、それが世界標準となることで日本の経営も変化していくということにも期待したいですね。

増田氏

ウェルビーイング経営の成果は見えにくいとよく言われますが、逆にホラーストーリーとして、例えばJR東日本を始め多くの企業がこの10年以上に渡って東北であれだけの復興活動をしてこなければ、どうなっていたかという見方もできるのではないでしょうか。

金當氏

経営陣や株主に対する説明においてウェルビーイング経営の効果を数字で示すことは大切だと考えていて、収益ではないものの、例えばその取組みによってどれくらいの人が好影響を受けるかということを数値化して事業の社会的価値とすることもできるのではないでしょうか。また、私は、日本企業はウェルビーイング経営がやりやすいと考えています。欧米に比べて人材の流動化がそれほど高くないので、腰を据えて取り組みやすい環境にあると言えます。

福田氏

世の中のトレンドは20年くらいで大きな変化を起こしており、今はまさに転換期にあると思っています。大量生産・大量消費ではなく、個人の幸せに焦点を当てていく時代になってきています。また、インターネットの普及やスマホの保有により、少数の意見やニーズを拾いやすくなっています。そうした個のウェルビーイングと利益追求の間のバランスを上手く成立させていくことが大切だと思います。企業は人が動かすものなので、お金だけではなく、思いや信念があるべきだと考えます。

入江氏

パネリストの皆さんからは、ウェルビーイングについて多角的な視点でご意見をいただきました。ありがとうございました。