HUB-SBA MAGAZINE

特別講演会「ファミリーマートのマーケティング戦略」:株式会社ファミリーマート エグゼクティブ・ディレクター 足立光氏

2025年09月04日

7月16日、経営分析プログラムの学生を対象として、株式会社ファミリーマートにてエグゼクティブ・ディレクターを務める足立光氏による特別講演会が開かれました。足立氏は、2020年10月にチーフ・マーケティング・オフィサーとしてファミリーマートに入社され、現在はマーケティングのほかデジタル事業についても統括されています。同社は、21年9月以降、月次売上高が前年同月を上回り続ける好調な業績を実現しています。講演会では、「ファミリーマートのマーケティング戦略」と題して、好調の背景にある戦略と取組みについてお話しいただきました。講演後には質疑応答も活発に交わされ、多くの気づきと学びをいただく良い機会となりました。

足立氏は、1990年に本学商学部を卒業され、本サイトではこれまでに「活躍する卒業生」としてもインタビューしています。

HIT MAGAZINE「ファミリーマート・足立CMO・CCROに聞く② ~ファミリーマートでの戦略的マーケティング」|一橋大学商学部

マーケティングとは何か

マーケティングには、明確な定義はありませんが、私の考えるマーケティング(足立式)について、皆さんにお話ししたいと思います。マーケティングとは、まず「人(消費者)の心(と行動)を動かすこと」です。例えば、選挙で「私に投票してください」というのは、まさしくマーケティング活動と言えます。二つ目は「直接・間接を問わず、ビジネスを伸ばすことは全て統括すること」です。マーケティングの要素は4P、即ち「製品(product)、価格(price)、流通(place)、プロモーション(promotion)」に渡ります。日本の企業では、広告宣伝部がそのままマーケティング部になっているケースが多く見られますが、マーケティングは広告宣伝だけではなく、広くビジネス全体に関わる総合プロデューサー的な役割を担うのが本来の姿です。最後に、「継続的に利益を出す仕組み(ブランド)を作ること」です。一時的なヒット商品が出るだけでは、企業として継続性や再現性がありません。継続的に成功していけるために、意思決定のプロセスや基準などの「仕組み」を作るのがマーケティングの最も重要な仕事だと考えています。よく言われる「ブランド」というのは、この「仕組み」のひとつです。今日は、こうした定義を踏まえて、当社のマーケティング戦略についてお話しします。

ファミリーマートの基本戦略

国内のコンビニエンスストアは、以前は新規出店が売上げ増加のドライバーでしたが、最近は出店余地が縮小しています。流通業の1日あたりの売上は、店舗数×日商で決まりますが、店舗数はこれ以上伸びないので、日商を増やす必要があります。日商は客数×客単価に分解されますが、その客数を増やすには新規顧客の獲得か、既存客の来店頻度の増加が必要です。しかし、一度もコンビニに行ったことがないという方は今やほとんどいませんから、全く新しい新規顧客の獲得ではなく、既存客の来店頻度を上げるか、あるいは客単価を上げるということが売上げ増加のカギとなります。

ファミリーマートの日商は、長年業界3位でした。利用客にどのコンビニに行くか理由を尋ねると、ファミリーマートは「自宅から近い」「帰り道で行きやすい」という立地の良さ以外は、商品・品揃えや価格など、多くの項目で他社に負けていました。いくつかコンビニがある中で、敢えてファミリーマートに行く理由がないというのが当時の状況でした。そこで、私が入社した2020年には、まずは誰を対象にどんなことを訴求していきたいのか、自分たちの特徴をもう一度見直す議論を、いくつかの部門と共同のプロジェクトで始めました。ファミリーマートの顧客層は20-50代男性がおよそ売上の半数を占め、特に地方ではサラリーマンよりも土木・建築といった「ガテン系」が多いことを改めて確認しました。また、30-50代女性やシニア層を中期的な成長の源泉と位置付けて強化することにしました。このように誰に対して訴求するかということをまず明確にしたのです。

5つのキーワード

次に、ファミリーマートの価値(特徴)を、5つのキーワード(「もっと美味しく」「たのしいおトク」「『あなた』のうれしい」「職の安全・安心、地球にもやさしい」「わくわく働けるお店」)として定義しました。特に「たのしいおトク」をPoint of Difference(競合との差別化ポイント)とし、それ以外の4つのキーワードは、Point of Parity(競合に負けないレベル)と位置付けました。「おトク」を差別化ポイントとした背景には、コンビニには定価販売のイメージがある上に、他社が高付加価値路線を取っていたという状況がありました。そこで、「おトク」キャンペーンにより注目を集めることを狙いとしたのです。ただし、低価格だけを打ち出すと、商品も安っぽく見えてしまうので、「高コスパ」「お得な買い方」というイメージを確立し、少しユーモアを交えておもしろく表現することにしました。

美味しさについては、多くの人が業界トップ企業が一番美味しいというイメージを持つ中、いろいろな品目で比較調査をしてみると、実は美味しさでは負けていないという結果が出ました。つまり当社は、「イメージ」で圧倒的に負けているということだったのです。そこで、特に定番を強化することとしました。なぜ定番かというと、コンビニは新製品のイメージがありますが、売上の大半は定番が占めているからです。また、ターゲット層の一つであるシニアは同じものを買い続ける傾向があるため、定番を美味しいと思っていただかないと、来店していただけません。また、美味しさを打ち出していく「重点カテゴリ」としてチキン、スイーツ、そしてパンを強化すべきカテゴリとして位置づけました(のちに「米飯」を追加)。

ファミリーマートのマーケティング戦略

マーケティングでは、こうした「5つのキーワード」「定番」「重点カテゴリ」という基本戦略を確実に実行するための戦略を展開してきました。例えば、「ファミマル」というプライベートブランド(PB)をリニューアルし、定番の美味しさ訴求を強化しました。チキンには、既に確立されていたファミチキに加え、「クリスピーチキン」や「ファミから」など、新たな定番を作り出してきました。スイーツは、以前は毎週のように商品が変わっていましたが、現在は定番を定着させた上で、新商品で話題を作るようにしています。パンは、まさしく定番であったメロンパンとカレーパンをリニューアルして強化するとともに、これまた定番のコッペパンを「生(なま)コッペパン」としてリニューアルし、大きく伸ばすことに成功しました。

「おトク」の取組み事例としては、毎年夏に行っている「40%増量作戦」が挙げられます。これは定番×おトクのキャンペーンで、この機会に定番商品の増量品を手にしてもらうことで、キャンペーン後の継続購入を狙いとしています。「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンは、他社も以前からやっていましたが、個別の商品を店頭だけで表示していたものを、当社ではまとめてキャンペーンとして打ち出すことにしました。同じことを違うやり方で、より効果的に展開できた例です。

「『あなた』のうれしい」では、例えば、パンカテゴリでは、「パイの実」や「U.F.O」といったナショナルブランド(NB)とコラボした商品を展開してきました。これは競合がPB中心であるのに対して当社はPB比率が低かったため、逆にNBと組みやすいという状況を逆手に取った方法です。食品は味(美味しさ)を伝えるのが難しいのですが、NBの名前があれば一発で伝わるという利点もあります。

季節の定番も作ってきました。以前は、コンビニは常に新しいキャンペーンをやるのが当たり前と思われていましたが、例えば何十年も続いている日本マクドナルドの月見バーガーのように、当社でも、1月は「いちご」、4月は「抹茶」、9月は「お芋」といったキャンペーンの定番を作りました。

顧客視点での訴求・コンセプト強化

商品カテゴリ間には売上や客数に差があるので、販促効果を考えると売上・客数が上位の商品カテゴリで販促を打つのが正攻法なのですが、そうすると下位のカテゴリには永遠に販促が入らないし、日が当たらないことになってしまいます。そこで、一つのコンセプトを色々なカテゴリで展開する「カテゴリ横断」のキャンペーンを考えました。例えば「カレー祭り」では、ポテチや弁当などカテゴリを越えて23品目で展開しました。さきほど例で挙げた「40%増量キャンペーン」もカテゴリ横断キャンペーンの一例です。

また、PBについては、数種類展開していたプライベートブランドを、コミュニケーション効率の向上などのため、21年に「ファミマル」に統一しました。この訴求にあたっては、「美味しくなった」だけでは話題化として不十分だったので、話題作りとして「負けていたのは、イメージでした」という、日本では珍しい比較広告を展開しました。渋谷駅には「そろそろ、No.1を入れ替えよう」という大型看板も設置。これは、「お客様の心の中の1番になりたい」という意味だったのですが、本気で業界トップを狙いにいきますという、社内向けの宣言にもなりました。また、「チャレンジするほうのコンビニ」というキャッチコピーには、私たちはチャレンジャーであるという思いを込めました。

訴求を(少なくても)大きく、発信力強化

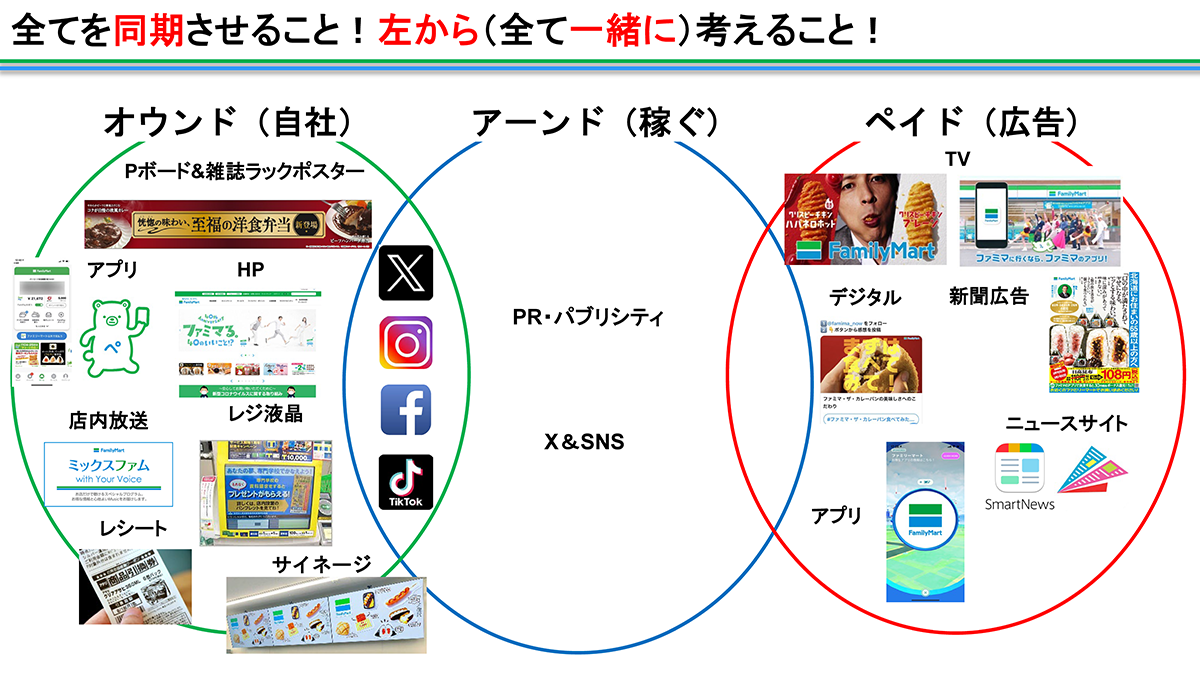

メディアの使い方も戦略的に行っています。当社にとって最強のメディアは、Owned Media(自社メディア)である店舗です。それに加えて、Earned Media(稼ぐメディア)としてのPR・パブリシティやSNS。そして、Paid Media(広告)。これらすべてで同じようなトーンとビジュアルを打ち出すことにより、少ない広告費でも大きな発信力を実現しています。また、ファミマのアプリ「ファミペイ」も重要なツールで、ダウンロードしたお客様と直接コミュニケーションができるという利点があります。

「FamilyMartVision」と呼んでいるカウンターの上のモニターも発信場所として機能しており、既に約1万店舗以上に設置しています。最近は、店内の商品の広告だけでなく、店内では販売していない、人材募集や生命保険、各種エンタメなどの広告も出稿していただくようになりました。

来店目的の拡充・強化

来店目的を強化・拡充するための施策としては、ファミペイでまとめ買いした飲料を好きな時にどの店でも引き換えられる「ボトルキープ」キャンペーンという仕組みを作りました。また、食品以外の来店目的を作る狙いで衣料を強化しました。それまでコンビニの衣料は「緊急需要」でしかありませんでしたが、それを「目的購入」に変える試みとして、ファミマカラーのソックスを販売し、その後、季節の定番品や、他社とのコラボなどアイテムを拡大させています。

4つ目のキーワードである「食の安全・安心、地球にもやさしい」取組みも来店目的となり得ます。当社では、サステナビリティ部がマーケティング部門にあります。これは、「いいこと」をするだけではなく、「知ってもらう」ということも重要だと考えるからです。サステナビリティはお金にならない、と言う人もいますが、「いい会社」と感じてもらうことが商品に対する高評価にもつながります。

ファミリーマートのマーケティングは、「行く理由」を継続的にたくさん作り出し、それを尖ったコミュニケーションで、あらゆるメディアをフル活用して「大きく」伝えて話題化し、お客様に届けていくという取組みを続けています。